今日は岐阜市に7時前洪水警報が発表され、自宅待機となりましたが、午前中に解除されたため午後から登校しました。

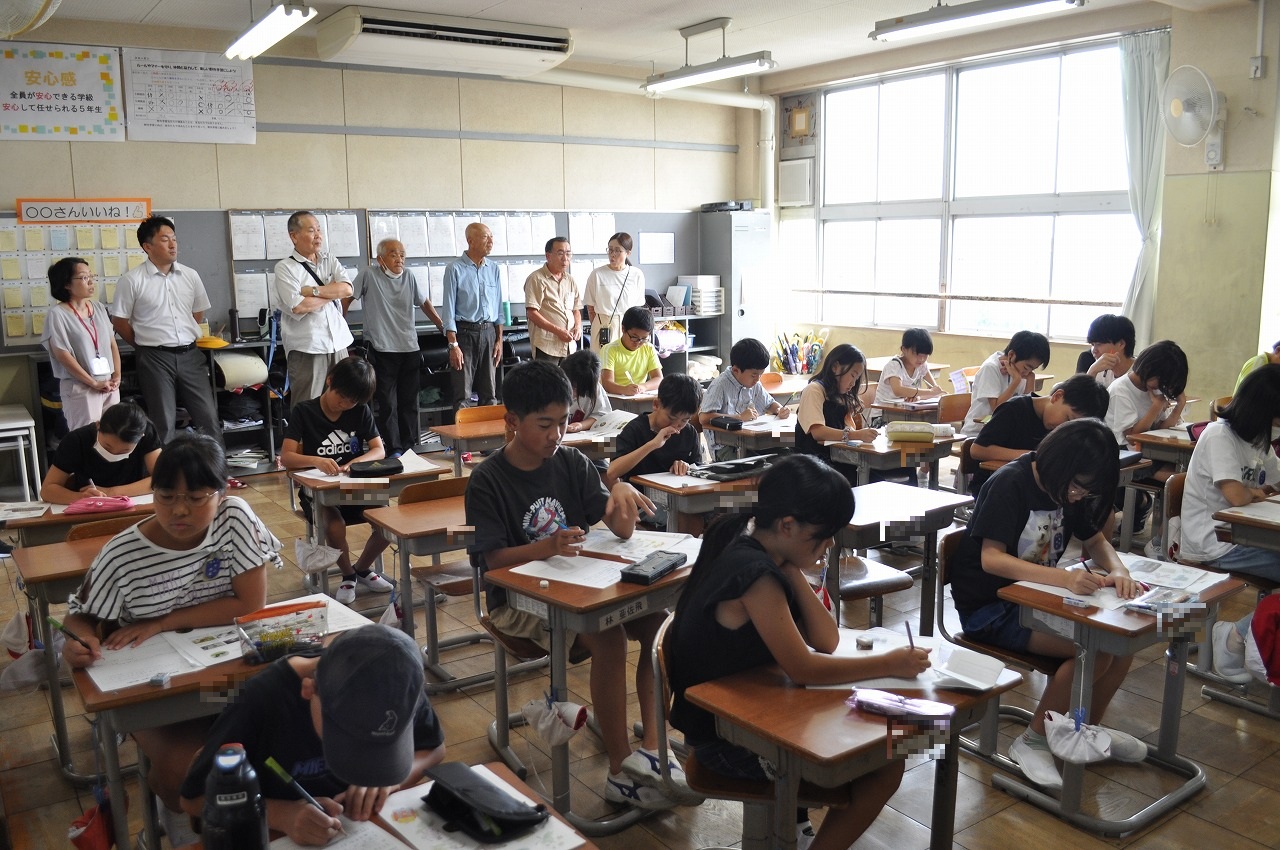

第2回学校運営協議会が開催されました。ご多忙のところ、11名の委員の皆様にご出席いただきました。

子どもたちの授業のようすを参観していただきました。2年生国語。

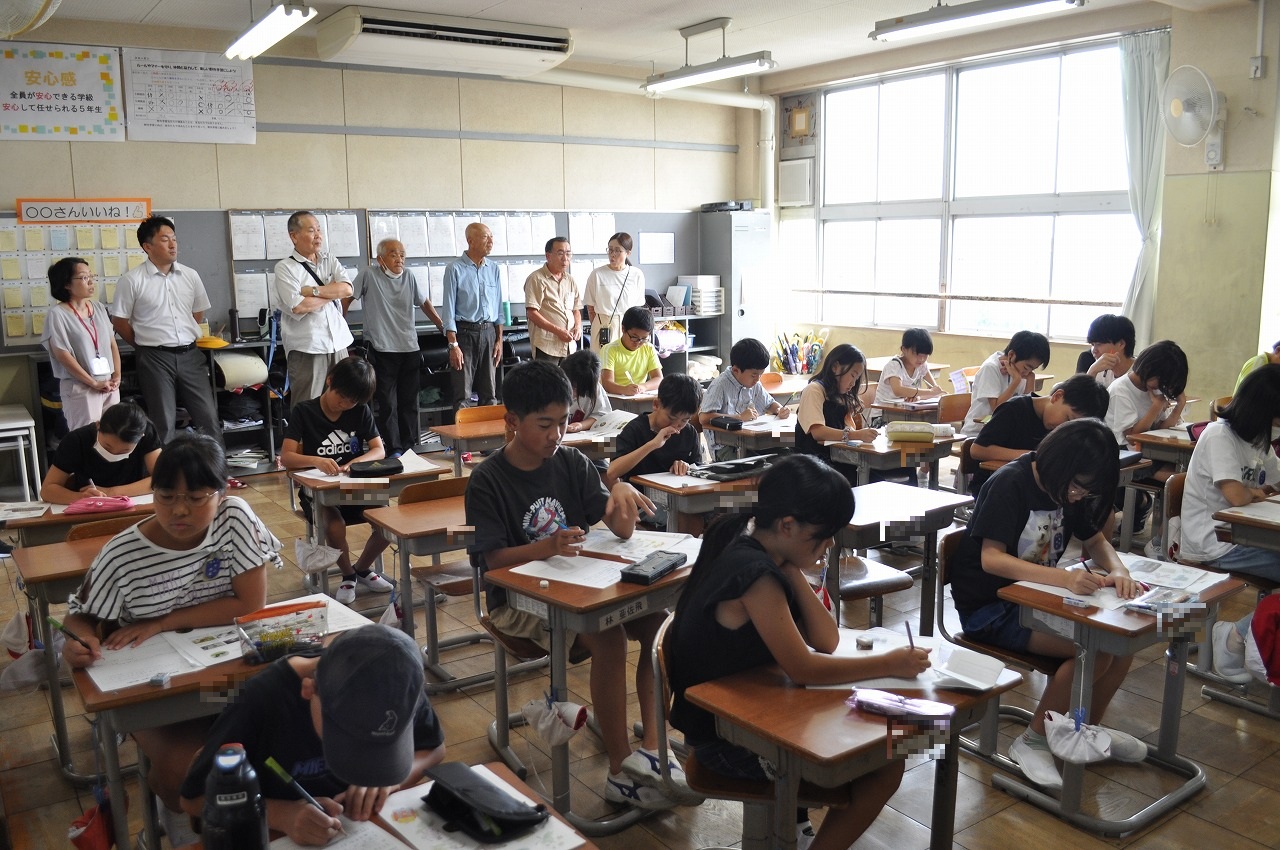

4年生算数。学び方を自分で決めて学習しています。

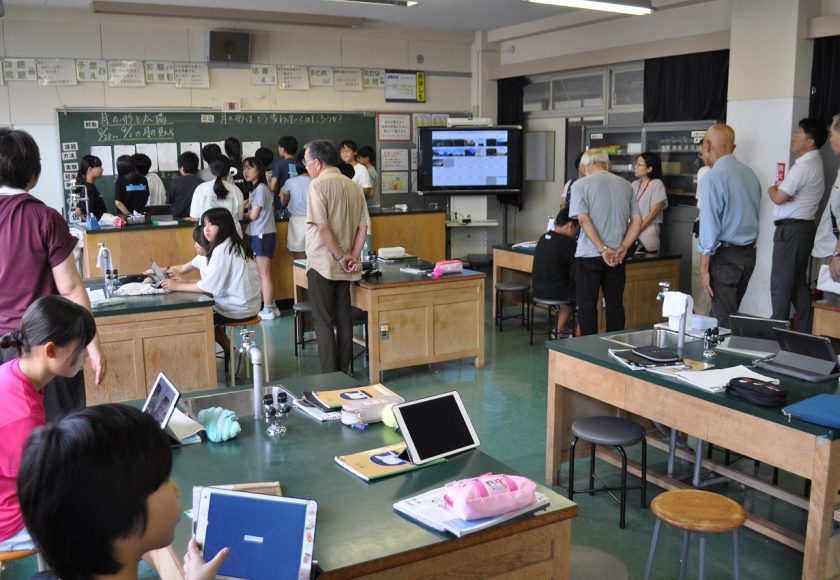

5年生総合的な学習。昨日学習した乗鞍岳自然環境学習のまとめをしています。

参観後、委員の皆様からご意見、ご感想をいただきました。

【主なもの】

- 学力の低下が話題となっているが、何が原因なのだろうか。自主学習など、がんばっている子はその意味も理解し、前向きに取り組んでいる。やわらかいニュアンスでしか支援できない時代であり、子どもの自主性を育むのは難しい。子どもと関わる大人の助けが必要であり、その責任も大変重く感じる。

- 経済力の差が学力差になっている感があるが、小さいときに子どもといっしょに触れ合いながら学習していくことは大切にしたい。

- AI時代だからこそ、人にしかできない、人と人とのかかわりを今後も大切にしたい。

- 家族が家族の役目を果たせているのか考えたい。もっと子どもに関りながら、子どもにたくさんの経験を積めるようにしたい。

- ボランティアを行っているが、低学年でつまずいている子にどう対応すればいいか悩むときがある。

- 単学級のマイナス面なのか、コミュニケーションが苦手な感じがする。課外でスポーツ少年団やクラブ活動に参加している子は、積極的な感じがする。

- 保護者間のコミュニケーション不足も感じる。低学年の時期から、保護者同士が関われる仕組みを構築したい。

- いろいろ聞いてくる子どもにどう対応すればいいか悩む時がある。自ら判断できる子に育ってほしい。

- 乗鞍自然体験学習のように、体験的に学ぶことを増やしたい。畑での栽培支援も自宅ではなかなか経験できないので、子どもたちが関心をもってもらえると思うので今後も続けていきたい。

- 会話は考える力が必要であり、大人になっても大切だと思う。学校でこそできるので今後も積極的に行いたい。

- オンライン授業では感じることができない人と人との空気感が対面授業では感じることができていい。

- 地域に興味をもってくれる子が増えてきて嬉しい。

- 新聞の購読者が少ないこともあり、文字の多い文章が読めなくなっていることが気になる。家庭の環境によって学ぶ姿勢や心の育ちも変わると思う。できるところからさらによくしていきたい。

|

保護者アンケートの結果(公表版)については承認されました。

ありがとうございました。

岐阜市立梅林小学校

岐阜市立梅林小学校