7月3日(土)に、今年度2回目となる「土曜日等の教育活動」を行いました。岐阜市教育委員会の「PTA活動を含む地域を主体とした体験・活動型の内容に転換し、地域との協働を推進するよう、これまで以上の工夫・改善を図る。」という方向性に従い、学年ごとに工夫を凝らした対検定奈活動を行いました。

1年生は、PTA学年協議会事業として「親子活動」を行いました。前半に1組、後半に2組が「名和昆虫博物館」に見学に出かけ、前日にビデオで聴いた名和館長さんの話を思い出しながら、親子で興味深く館内を見学しきました。一方、前日の降雨で「せせらぎ広場での虫取り」は諦め、教室や生活科室を使った「昔遊び」(コマ回し、剣玉、おはじき等)を親子で楽しむことができました。その後、保護者と別れて学校で帰りの会を行い、すぐメールを見た保護者が引き取りに来る形で「引き渡し訓練」を行いました。

2年生は、PTA学年協議会事業として、体育館で「親子活動」を行いました。前半は、岐阜市科学館の先生に「サイエンスショー」を見せていただき、後半は「科学的なおもちゃ」を親子で一緒になって作りました。

3年生は、正法寺の「岐阜大仏」の見学を行い、ご住職からお話を聞きました。予想以上に暑くなったのですが、天候には恵まれ、事前学習を生かした見学ができました。

4年生は、京町探検に行きます。予想以上の蒸し暑さでしたが、熱中症に気をつけながら学級ごとで京町地区を歩きながら、様々な発見をしてくることができました。そして、最後に市役所(新市庁舎)に集まって「帰りの挨拶」をしました。学校と反対方向へ帰宅する京町地区の児童は、そこで解散しました。岐阜小学校方面の児童は、教員と一緒に帰りながら、家の近くで各自解散していきました。

5年生は、「鮎の生態や鵜匠の仕事、伝統行事としての鵜飼を理解し、そんな鵜飼が身近な長良川で行われていることからふるさとに対する愛着をもつことができる」をねらいとして、鵜飼ミュージアムに見学に行きました。学校からの往復は学級2列で行動し、鵜飼観覧園事務所前では「鵜飼見学」(7/16)の集合場所(ポケットパーク)を確認することもできました。鵜飼ミュージアム内では、ガイドさんと一緒に見学し、積極的に質問をすることができました。

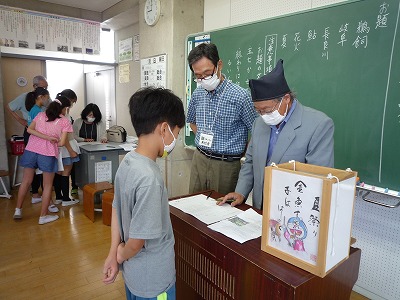

6年生は、樗流会より講師をお招きして「狂俳づくり」を行いました。七五または五七の「狂俳」の成り立ちや特徴などの説明をお聞きした後、子供たち一人一人が自分の「狂俳」で詠みました。終了後に、樗流会の先生方から「今年度はよい作品が多い」と校長室でお聞きし、8月に「ぎふメディアコスモス」で行われる「行灯祭り」が楽しみになりました。

7月2日(金)の朝活動は、テレビ放送による児童集会でした。7月3日は、岐阜市内一斉の「いじめについて考える日」です。今年度は7月3日が土曜日のため、岐阜小学校では「いじめについて考える日」を2日に設定し、毎月3日の「いじめを見逃さない日」以上の取組を行うことにしました。児童会代表委員が、令和元年7月3日に岐阜市内で起きた痛ましい案件について調べ、そこで起きていた「いじめ」の概要を「ペープサート」で表し、それをタブレット端末で撮影~編集してビデオ①としました。続いて、自分たちの身近でおきがちな「意地悪」や「からかい」の様子を寸劇で表し、ビデオ②としました。最後に、いじめが起きにくい風土を創り出すための「ぽかぽか言葉」や「ぽかぽか行動」の様子も寸劇にし、ビデオ③として録画しました。この日のテレビ放送は、代表委員が①~③の動画を、生放送で解説しながら繋いでいきました。

テレビ集会終了後、朝の会~1時間目と4時間目を使って、全ての学級で「いじめのテレビ放送を見て考えたこと」を話し合いました。昨年度からの「3の付く日」の取組の延長上にある話し合いですが、いじめの問題を真剣に考える姿がたくさん見られました。特に、高学年は、岐阜市内で起きた中学校の出来事を「自分のこと」として考え、対話的な学びを繰り広げ、傍観者になってしまう気持ちに共感しながらも「いじめを防ぐためには声を上げることが大事だ」と、今後の決意を新たにする深い話し合いが行われました。

7月1日(木)の朝活動は、英語放送でした。今回は、ALTのビクトリア先生に母国であるカナダの紹介をしてもらいました。コロナの影響もあって、なかなか海外旅行に行けない月日が流れていますが、異国の文化に触れるよい機会となりました。

この日の4時間目、学校薬剤師の永井先生が立ち会いの下、業者による「プール採水検査」が行われました。洗眼のための水道水やプール内の水の水質検査、機械室の点検や排水の安全確認等を行っていただき、「異常なし」と言っていただきました。

また、5時間目に図工室を覗いてみると、4年2組が図画工作科「コロコロガーレ」の授業を行っていました。ビー玉が転がることをイメージしながら、スライダーを作ったり、穴をあけたり、どうやったら面白いか考えながら工夫し、ビー玉を転がして遊ぶコースづくりをしていました。

同じく5時間目、プールでは6年生が体育「水泳」の授業をやっていました。6年生は、泳力ごとのコースでクロール、(クロールができたら)平泳ぎを、25メートルの一方通行でひたすら泳いでいます。息継ぎの苦手な子には、教務主任の江崎先生がマンツーマンで指導に当たっていました。限られた時間でも、効率よく泳ぎ込むことで、着実に泳力が付いていっています。この日の天気予報は雨だったので「さすがに無理かな」と諦めていたのですが、ほとんど雨は降らずに2~5時間目のプールの授業が全てできました。これで、6/21(月)のプール開きから9日連続で全ての時間に水泳学習ができています。

6月30日(水)の朝活動の時間に、2組集団が3回目の「なかよし遊び」を行いました。いつものように6年生が1年生を迎えに行き、みんなにゲームや遊びを丁寧に説明し、小班の活動を始めました。今回は多くのグループがクイズをを楽しんでいましたが、中にはトイレットペーパーの芯をピンにして新聞紙を丸めたボールで「ミニボーリング」の遊びを工夫していたグループもありました。

この日の1時間目、1年生は1,2組ともに国語「おおきな かぶ」の授業を行っていました。「発表会に向けて音読劇の練習をしよう」という課題に向かって、一人一人が正しい姿勢で音読ができるように、一生懸命取り組んでいました。

同じく1時間目に3年生は、1,2組とも総合的な学習の時間に「ふるさと学習」を進めていました。今回は、7月3日(土)に「校外学習」で訪れる正法寺の「岐阜大仏」を調べてまとめる活動を行いました。実際に見学したり、住職の話を聞いたりする前の「予備知識」を身に付けようと、個人用タブレット端末を駆使しながら一生懸命取り組んでいました。

また、3時間目には、プールで体育「水遊び」の授業を行っている1年2組の様子を覗いてきました。中休みと3時間目を二つに分けた後半なので、時間的には短いのですが、ほとんどプールから上がることなく水の中で過ごす時間になっていました。プール開始から3週目に入って、水にも慣れてきた子供たちに本格的な指導が始まったとように感じました。学級担任が水泳専門の体育教師で、学生時代から水泳指導にも携わってきたこともあり、自信をもって指導に当たっています。1年生では、水泳系領域の導入として「水の中を移動する運動遊び」と「もぐる・浮く運動遊び」を行うことで、水中での基本的な動きを効果的に身に付ける必要があります。その際、水に対する恐怖心や水が苦手だという気持ちをもっている子どもがいることを忘れてはいけません。そのために、ハートフルサポーターに体育専門の教務主任が助っ人に加わり、すべての子どもが「水遊びが大好き!」と思えるような学習を心がけています。

6時間目は4~6年生の委員会(児童会)活動でした。どの委員会も、常時活動の振り返りやキャンペーンの計画等の単なる話し合い活動に留まらず、仲間と現場で動く(働く)取組をしていました。

6月29日(火)の朝活動の時間に、1組集団が3回目の「なかよし遊び」を行いました。いつものように6年生が1年生を迎えに行き、みんなにゲームや遊びを丁寧に説明し、小班の活動を始めました。タブレット端末を使って時間を計ったり、イントロクイズをしたりするグループもあり、それぞれに工夫を凝らした朝日を楽しんでいました。

この日の1,2時間目、ひまわり2組が調理室で生活単元学習として「野菜炒め」の調理実習を行いました。安全面に留意し、仲間と協力し合って、野菜を切ったり炒めたりする活動を一生懸命行うことができました。

また、3~4時間目にかけ、5年生の希望者が「小児生活習慣病予防対策の血液検査」を受けました。これは、岐阜市が「小児生活習慣病予防対策として、市内全小学校の5年生(希望者)に対して血液検査を実施し、検査結果をもとに生活習慣の見直しと今後の生活のあり方について学校医と連携した指導を行う。」という平成7年度から行っている事業です。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響のため中止となりましたが、一昨年度の本校の結果は、総コレステロール、中性脂肪、尿酸の3項目のうちで、異常値を示した児童が全体の3分の1程度もいて、小児生活習慣病予防が大きな課題となることが分かりました。今年度の結果が気になるところです。

同じく5時間目、3年生が学年体育「水泳学習」を行っていました。この日も天候に恵まれ、大プールもフル活用し、25メートルの一方通行を繰り返しました。伏し浮き~バタ足~フリースタイルで進めるだけ進んで行って、無理だと思ったら立ったり少し歩いたりして、また水の中に入っていきます。1年生の時以来の水泳ですが、伸び伸びと楽しむことができていました。

6月28日(月)の朝活動の時間に、児童会代表委員会から「いじめ防止強化週間」についてのお知らせとお願いのテレビ放送がありました。放送終了後には、各学級や学年で「いじめ防止」についての話し合いや指導がありました。

この日の2時間目、6年2組の教室で教科担任とALTのTT指導による英語の授業が行われていました。学習内容は、第77回日本PTA東海北陸ブロック研究大会「清流の国ぎふ大会」アトラクションでの「英語でふるさと自慢」の発表も見据え、タブレット端末を使ったプレゼン画面に合わせて英語で「岐阜まち紹介」を今のグループで試行する取組になっています。先生に原稿をチェックしてもらったり、個人用タブレット端末(iPad)で発音を確認したり、パワーポイントを使ったプレゼン画面を仕上げたり、・・・それぞれに分担しながらいろいろな活動が同時進行で行われていました。目的の明確な英語は、力をつけていくと信じています。

同じく2時間目、4年生が2週目の水泳学習をスタートさせました。この日も天候に恵まれ、感染症対策を徹底した「黙って泳ぐ」活動ができていました。4年生は今年度から大プールを使っているのですが、怖がる様子もなく、25メートル一方通行の水泳学習を繰り返すことができていました。

岐阜市立岐阜小学校

岐阜市立岐阜小学校