12月8日(金)の1時間目、先週に引き続き、ひまわり2組がICT指導員の笠原先生に「プログラミング学習」の指導を受けました。前回はweb上にある「ビスケット」のソフトを活用していたのですが、今回は笠原先生が市教委と相談してアプリとして個人用タブレット端末に入れてもらったおかげで動作が速くなり、今回はシャクトリ虫を動かすプログラミングを楽しみました。

同じく1時間目、1年1組は音楽「がっきとなかよくなろう」の授業で、みんなの前でグループごとに曲に合わせて打楽器を鳴らしていました。この時間は、ひまわり3組の教室でも、ひまわり学級の4人の1年生が音楽の学習で、鍵盤ハーモニカの練習をしていました。音楽科専門の3組担任の指導で、きれいな音色を響かせていました。1年2組では、生活科の授業で「家で自分にできること」を学んでいました。

午後からは、6年生が音楽室で令和4年度「こころの劇場」動画配信版の本編を視聴しました。「beforeコロナ」においては、岐阜市の小学校高学年が長良川国際会議場で、生のミュージカルを観ていたのですが、「withコロナ」の現状においては動画配信された観劇となっています。それでも、子どもたちは映画鑑賞のような感覚で、楽しんでいました。

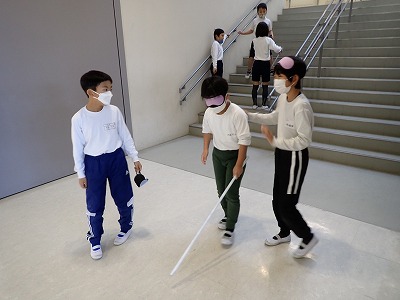

また、この日の5,6時間目に、前日の2組に続いて4年1組が、総合的な学習の時間「障害者と私たち」の学習の一環として、視覚障害者体験の活動を行いました。アイマスクをして杖をもった体験者が、仲間のサポートを受けながら1階の校舎内を動きました。課題である「障がいのある方とどのようにせっしていけばよいのかを視覚障がいを中心にして考えよう」に向かって、自ら体験してみたことがどのように生かされていくのか、これからの学習がとても楽しみです。

12月8日(木)の朝、予報とは違う小雨の中でも、7:35~7:50の校門には登校してくる子どもたちを迎える「おはようございます」という声が響き渡り、その列は次第に伸びていきました。児童会代表委員会が呼びかける「あいさつロード」2日目も盛り上がりました。

この日の朝活動の時間に、8回目の「なかよし遊び」を行いました。この日も朝早くから6年生が各担当教室の準備をし、1年生を迎えに行ってからみんなにゲームや遊びを丁寧に説明し、小班の活動が始まりました。この日、1組は「絵しりとり」、2組は「筍ニョッキ」のゲームで遊びを楽しんでいました。

1,2時間目には、4年2組が総合的な学習の時間「障害者と私たち」の学習の一環として、視覚障害者体験の活動を行いました。アイマスクをして杖をもった体験者が、仲間のサポートを受けながら1階の校舎内を動きました。課題である「障がいのある方とどのようにせっしていけばよいのかを視覚障がいを中心にして考えよう」に向かって、自ら体験してみたことがどのように生かされていくのか、これからの学習がとても楽しみです。

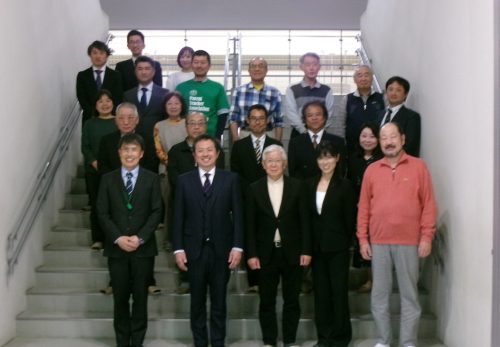

12月8日(木)の3時間目後半から給食時間までの時間帯に、第5回「学校運営協議会」を行いました。今回は、授業参観と「ふれあいフェスタ」スライドショーを見ながらの給食の試食(+昼の放送鑑賞)という内容でした。全学級の担任による授業を参観していただき、普段の様子を見ていただきました。前半はみんなで巡回し、後半は自由に学校内を観ていただきました。下の写真で感想の一部を紹介させていただいているように、教育環境の良さや教師の働きかけにもお褒めの言葉をいただいたのですが、何より「落ち着いて取り組んでいる」「学習姿勢が身に付いている」「前向き(積極的)に取り組んでいる」「成長の大きさを感じる」など、子どもの姿を評価していただくことができました。

毎週水曜日は、ALTには朝活動「英語放送」の時間から6時間目の授業まで、終日お世話になる岐阜小学校の「English Day」と言えます。12月7日(水)も、御多分に洩れず1日中、どこかの教室から英語が聞こえてくる1日となりました。朝活動に行う「英語放送」は「イングリッシュ・タイム」と呼んでいたこともありますが、毎週第一声が「Good morning!」で始まるため、担当の木戸口先生は「Morning English」と呼んでいるようです。この日は「曜日」の英語での言い方を中心に学習しました。この日は英語の授業がなかった2年生も、テレビを観ながら一生懸命声に出していました。

この日の1時間目、ひまわり学級は1,2,3組合同の1~6年生が、2組の教室で一緒に英語の学習をしていました。学校HPでも紹介した9/21は1~4年生で合同学習したのですが、この日はT1教科担任、T2ALT、教頭、3組担任、介助員がサポートに入り、「フルーツの盛り合わせをつくろう」の学習活動を、低学年を高学年がサポートしながら楽しんでいました。

2時間目は3年1組が、教科担任による英語「This is for you」の授業でした。この日は、ALTが時数の関係で職員室で授業準備をするため単独の指導でしたが、子どもたちはいろいろな形を英語で覚え、声に出しながら楽しく学ぶことができていました。

3時間目には、5年1組が教科担任とALTのTTによる英語の授業を受けました。4時間目の5年2組はALTが1年生の英語の指導に入ったため、教科担任単独の英語の授業となりました。内容は「メニューを説明して注文を聞き合う」活動でした。単語のみや一文だけでなく、英会話に高まりつつあるので大変頼もしく感じます。

1年生は、4時間目に2組、5時間目に1組という順にALTと一緒に「英語学習」を楽しみました。クリスマスシーズンになって、それにまつわる物の英語での言い方を覚えながら、発音にも気をつけて声に出しました。5時間目の1組には、初任者校内研修後補充の先生が担任代行で入ったのですが、3,5年生の英語の教科担任でもあるので幸運なTT指導となりました。

6年生は、4時間目に2組、5時間目に1組が英語科専門の2組担任の指導で、英語「食品の産地や値段の伝え方」の学習を行いました。ゲーム性も取り入れた発表で笑いが起きる中、食品名や地名、値段の英語による表し方を覚え、伝え合う活動を楽しんでいました。

6時間目は、この日の「英語学習」のトリを務めるように4年2組が英語の授業を行いました。英語科専門の学級担任とALTのTTによる指導で「好きな色クイズを出し合おう」の活動を行う時間でした。ただし、前半はA~Zまでのカードを机上にランダムに置き、それをアルファベット順に置き換える活動を通して、アルファベットの定着を図ろうとしていました。こうした活動は「家庭学習」の一環として、家族で競い合ってみるのも面白いと思いました。

12月6日(火)の朝、7:35~7:50の校門には登校してくる子どもたちを迎える「おはようございます」という声が響き渡り、その列は次第に伸びていきました。これは、児童会代表委員会が呼びかける「あったかあいさつキャンペーン」の一環で、2日間行う「あいさつロード」の初日の様子です。

12月6日(火)の5時間目は、各学年の1組とひまわり学級の授業参観でした。

ひまわり学級は、1~3組合同自立活動として「親子で遊ぼう」の授業に参加してもらいながら子どもたちの様子をご覧いただきました。

1年1組は、小学校入学以来初めての「授業参観」で、対話的な活動(ペア交流)も取り入れた国語「もののなまえ」の授業を観てもらいました。

2年1組は、担任交代後初めての「授業参観」で、担任の専門教科でもある算数で「かけ算の九九づくり」の授業を観てもらいました。

3年1組は、算数「分数」の授業を観てもらいました。タブレット端末や大型デジタルテレビを活用して発表する様子も観ていただきました。

4年1組は、算数「小数」の授業を観てもらいました。慣れないワークスペースでのホワイトボードを使った授業でしたが、自分で書いて発表する様子も観ていただきました。

5年1組は、特別の教科 道徳「手品師」の授業を観てもらいました。教科化されても教科書に資料として残る「手品師」の授業は、保護者の皆さんも子どもの頃に学習したのではないでしょうか。

6年1組は、担任の専門教科でもある国語「鳥獣戯画」の授業参観でした。教材研究と資料づくりを念入りにし、国語の読解の魅力を伝えようとする担任に応えて深く考えようとする姿がありました。

参観授業後の「学級懇談会」には、大勢の保護者の皆さんに残っていただき、子供たちの成長の様子をいくつも教えていただきました。こういう機会に保護者のネットワークをつないでいただければと思います。

12月5日(月)の朝活動の時間に「いじめを見逃さない日」の取組を行いました。今回は、児童会代表委員による「『あったかあいさつ』をすることで、いじめのない学校や仲間づくりができる。」という発案で、動画による「あったかあいさつ」の紹介、「あったかあいさつ」キャンペーンのお知らせ、教員による補足という内容で取り組みました。3年生は、ワークスペースで学年全体で「あったかあいさつ」の確認をし合っていました。

この日の4時間目、1年生は1,2組ともに国語科の授業を行っていました。内容は1組が「もののなまえ」の学習で、いちご、りんご、みかん、・・・等の「一つ一つの名前」と、果物のように「まとめてつけた名前」を分類する活動を行っていました。2組は「おかゆのなべ」の学習で、読んだ本を友だちに紹介するための「おはなしカード」に書く本を選ぶ活動でした。給食前の時間でしたが、どちらの学級も集中して取り組むことができていました。

岐阜市立岐阜小学校

岐阜市立岐阜小学校