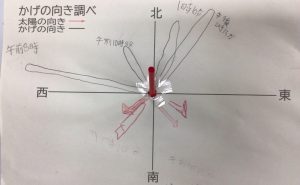

3年生が理科で「太陽とかげ」の学習をしています。「かげ」って、普通に見かけるもので、「かげふみ」をして遊ぶ以外は、そんなに意識したことはないかもしれないですね。「かげは後ろにできるよ」「太陽に背を向けたら、前にできるよ」「夕方は足が長くなるんだよ」「どこまでいってもかげはついてくるんだよ」実験前の話し合いはかなり盛り上がりました。じゃあ、それを実験ではっきりさせよう!といういことで、2時間おきくらいに、かげの向きと長さ、そのときの太陽の位置を記録することになりました。

実験結果をグループで見ながら、かげは一日の間に西から北へ、そして北から東へと動いていくことを確かめました。そして、ただ動いていくだけでなく、朝から昼にかけてだんだんと短くなっていき、昼過ぎから夕方にかけて再び長くなっていくことも確かめました。その後、何でそうなったのかな?をグループの仲間と話し合いました。

3年生の子どもたち、話し合いの仕方がどんどん上手になっています。今日も、結果の図を指し示しながら、自分の考えを話すことができていました。何について話しているのかが分かると、聞く側の聞き方も変わってきますね。お互いに考えを言い合うことで、「太陽が東の空から上がり、南の高い空を通って西の空に沈んでいくからだ。日光の当たり方が変わってくるからかげの長さがかわるんだ」という結論を、自分たちで導き出していました。

また、ひなたとひかげのあたたかさの違いを比較した学級の子どもたちは、実際に地面にふれ、温度計で地面の温度を計測することで、予想通り日なたの方があたたかかったけど、温度が10℃以上も違っていたことに驚いていました。実際に自分の五感で確かめたり、計測して明確な数値で結果を得たりできるので、新しい発見もあって楽しいですね。

1年生 国語「くじらぐも」の様子です。くじらぐも役と運動場で体操をしている子ども役に分かれて、場面の様子を表現していました。先生の音読に合わせて、大きなくじらぐもがやってきて、子どもたちと一緒に体操をするという楽しい場面です。お話の内容がよく分かっているからこそ、楽しく表現できますね。

岐阜市立柳津小学校

岐阜市立柳津小学校